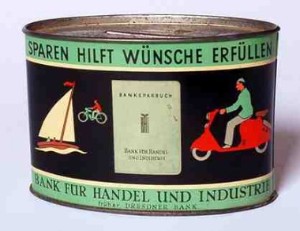

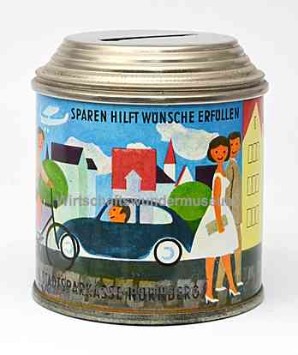

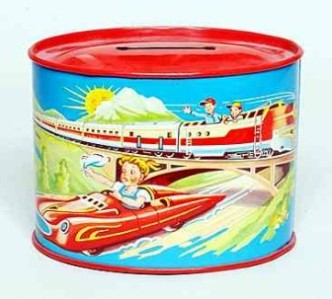

Spardosen der 50er und 60er Jahre

| |  |

| "Sparen schafft Wohlstand" | | "Sparen hilft Wünsche erfüllen" |

|

"Sparen hilft Wünsche erfüllen"

|

| |  |

"Sparen hilft Wünsche erfüllen"

| | "Sparen hilft Ziele erreichen"

|

Spardosen

Text / Bilder: Jörg Bohn / VG Wort Wissenschaft - Erstveröffentlichung im Sammlermagazin "Trödler", Heft 10/2007

Bereits vor über 5000 Jahren horteten die Menschen ihre Münzen in Sammelbehältern aus Ton. Seitdem wurden und werden Spardosen aus unterschiedlichsten Materialien und in unzähligen Formen, Farben und handwerklichen Qualitäten hergestellt. Sie bieten dem heutigen Sammler nicht nur einen attraktiven Blickfang, sondern sind auch unter kulturgeschichtlichen Aspekten von hoher Aussagekraft.

Schon allein die Vielzahl der Sprichwörter, die "der Volksmund" im Bezug auf das Sparen kennt, belegt, welch großen Raum dieses Thema zu allen Zeiten im Leben der Menschen eingenommen hat und der Rat "Spare beizeiten, so hast du in der Not" wird gerade in unseren Tagen für Viele wieder aktuell. Im Grunde sind unsere Beweggründe immer noch die gleichen wie die unserer Vorfahren: neben dem „Sparen für größere Anschaffungen“ war und ist die wichtigste Motivation sicherlich, in guten Zeiten Vorsorge für eventuelle Mangel- oder Notsituationen zu treffen. Früher war dies vor allem durch den Wechsel der Jahreszeiten bedingt, da besonders in Klimazonen mit ausgeprägtem Winter während der Sommer- und Herbstmonate eine Vorratswirtschaft betrieben werden musste, um auch in der kalten Jahreszeit ausreichend Nahrung zur Verfügung zu haben. "Indem der Mensch diesen Kulturschritt vom spontanen Benutzer zum vorausschauenden Verbrauchsplaner tat, wandelte er sich auch zum Sparer" (Thurn). Als dann nicht mehr nur Waren gegen Waren getauscht wurden, sondern sich das Münzgeld zu entwickeln begann, benötigte man schließlich entsprechende Aufbewahrungsbehälter. Eine sehr früh entstandene Spardose in Form eines 17 cm hohen tönernen Gefäßes wurde erst im Jahr 1990 von Experten in einer Vitrine des Irakischen Nationalmuseums in Bagdad entdeckt. Das Objekt aus dem 3.Jahrhundert v. Chr. gilt seitdem als der bislang älteste erhalten gebliebene Vertreter seiner Art und löste an der Spitze dieser Rangliste den ein Jahrhundert später bei Ausgrabungen in der heute zur Türkei gehörenden Stadt Priene gefundenen "Thesauros" ab. Dieser hat die miniaturisierte Form eines griechischen Schatztempels und ist aus Ton modelliert. Ursprünglich öffentlich aufgestellt und in ihrer Funktion mit heutigen Opferstöcken vergleichbar, fanden solche "Spartempel" aber auch Einzug in Privatwohnungen und dienten dort zur Aufbewahrung kleinerer Geldsummen "unter dem Schutz der Götter".

In vielen im Internet und an anderer Stelle zu diesem Thema veröffentlichten Beiträgen wird nach wie vor der heute zum Bestand des Berliner Antikenmuseums gehörende "Thesauros" als ältestes erhaltenes Spargefäß genannt. Dies hat seine Ursache wahrscheinlich darin, dass die spärliche zum Thema erschienene Fachliteratur mittlerweile über 30 Jahre alt ist und den anfangs beschriebenen und früher zu datierenden Fund daher noch nicht berücksichtigt hat. Fatalerweise besitzen diese eigentlich überholten Darstellungen aber mittlerweile wieder eine gewisse Richtigkeit, da nach dem Irak-Krieg und damit einhergehenden Museumsplünderungen das ehemals in Bagdad ausgestellte Gefäß als verschollen gilt (Quelle: die ausgesprochen informative Homepage der Kreissparkasse Köln www.geldgeschichte.de).

Doch zurück zum historischen Ablauf: Später bei "den Römern" waren Sparbüchsen in Kugel- oder Birnenform besonders beliebt - aus dem einfachen Grund, weil Hohlgefäße dieser Art auf den Töpferscheiben am einfachsten und somit kostengünstigsten herzustellen waren. Letzteres bedeutete natürlich ein wichtiges Kriterium, da die Behälter in der Regel zerschlagen werden mussten, um an das Ersparte zu gelangen.

Nach dem Untergang des Römischen Reiches folgte eine Jahrhunderte andauernde Zeit politischer Instabilität, die zur Folge hatte, dass das Münzgeld weitestgehend seinen Wert verlor und die Menschen wie in grauer Vorzeit Tauschhandel betreiben mussten. Erst im fortschreitenden Mittelalter beginnen sich die Verhältnisse wieder zu festigen. Handwerk und Handel gelangen zu neuer Blüte, wodurch auch der Geldverkehr zunehmend an Bedeutung gewinnt. Es entstehen schwere Sparbüchsen massivster Bauart, die häufig mit kunstvollen schmiedeeisernen Verziehrungen versehen werden. Insbesondere auf die Ausführung der Schlösser mit oft hoch komplexen und sehr widerstandsfähigen Schließmechanismen wird allergrößter Wert gelegt. Daneben tauchen nun häufiger Spardosen in Tierform auf. Das Schwein, heute das Synonym für Spardosen schlechthin, galt als Symbol für Fruchtbarkeit. Es versprach durch anspruchslose Aufzucht und schnelles Wachstum einen hohen Erlös und war deshalb für viele Bauern von existentieller Bedeutung.

Durch die Erschließung neuer Seewege und der damit verbundenen nahezu weltweiten Ausdehnung des Handels gelangte dann zu Beginn des 17.Jahrhunderts mit dem asiatischen Porzellan ein hierzulande bislang unbekanntes Material nach Europa, welches auch in der Spardosenherstellung rasch Verwendung fand. Insbesondere die Delfter Manufakturen bewiesen in dieser Hinsicht eine große Kunstfertigkeit, ihre hochwertigen Erzeugnisse gehören heute zu den Kostbarkeiten des Barockzeitalters. Eine frühe Art von Sozialversicherung hingegen stellen die Sammelbüchsen der Handwerkerzünfte dar, in die bei deren Zusammenkünften jeder Teilnehmer einen Beitrag zu entrichten hatte, von welchem im Bedarfsfall Not leidende Mitglieder oder deren Hinterbliebene unterstützt wurden. Da der Inhalt vor unrechtmäßigem Zugriff geschützt werden musste, sind die noch erhalten gebliebenen Vertreter dieser Gattung bezüglich ihrer Machart folglich von sehr rustikaler Natur.

Gegen Ende des 18.Jahrhunderts werden die ersten Vorläufer heutiger Banken und Sparkassen gegründet, "zum Nutzen geringer, fleißiger Personen beiderlei Geschlechts wie Dienstboten, Tagelöhnern, Handarbeitern und Seeleuten, um ihnen Gelegenheit zu geben, etwas zurückzulegen und für ihren sauer erworbenen Not- oder Brautpfennig" sichere Zinsen zu bekommen. Weiterhin erhofft man sich, dass "diese ihnen verschaffte Bequemlichkeit" dazu führe, "durch Fleiß und Sparsamkeit dem Staate nützlich und wichtig zu werden". Für die Produktion von Spardosen hat dies zur Folge, dass neben den Stücken gehobener Qualität aus Edelmetallen nun auch billige Exemplare aus Blech angeboten werden, die auf Bedürfnisse und Geldbeutel der Geringverdiener zugeschnitten sind. Zudem gib es Spardosen, die durch bunte Lackierung und zum Sparen animierende Sinnsprüche wohl speziell Kinder ansprechen sollten.

In der Folge der Ende des 19.Jahrhunderts einsetzenden Industrialisierung verändern die westliche Welt und damit auch Deutschland ihr Gesicht. Kaiser Wilhelm I steht an der Spitze des neu ausgerufenen "Deutschen Reiches" und Reichskanzler Otto von Bismarck führt als Reichswährung die Mark ein, mit der Dresdner- und der Deutschen Bank entstehen die ersten privaten Geldinstitute. "Das "Buch-Sparen" erfreut sich großer Beliebtheit; ihm treten neue Arten der Rücklagenbildung, wie etwa das "Versicherungssparen" zur Seite. Die Spardose wechselt ihre Funktion; sie ist nun eher Durchgangslager als Endstation von Ersparnissen" beschreibt Hans Peter Thurn in seiner reich bebilderten und leider nur noch antiquarisch erhältlichen "Kulturgeschichte des Sparens" die Entwicklungen dieser Zeit.

In Form von industriell produzierter Massenware werden Spardosen nun häufig direkt von den Banken an ihre Kunden weitergegeben, handwerklich gediegene Stücke bilden eher die Ausnahme. Die Billigprodukte orientieren sich in der Regel am Publikumsgeschmack, die Bandbreite reicht vom Automodell mit Münzeinwurf-Schlitz bis hin zum Sparschuh. Die allgemeine Tendenz zum Kitsch wird noch verstärkt durch eine den technischen Innovationen gegenläufige Strömung, die sich in romantisch verklärter Art und Weise auf traditionelle Werte besinnt und dazu führt, dass Miniaturen von Schlössern und Burgen in Spardosenform angeboten werden und sich dergestalt auch als "geschmackvolle" Reiseandenken großer Beliebtheit erfreuen.

Sehr ansprechend sind dagegen Sparautomaten von Firmen wie Stollwerck oder Hartwig & Vogel, die nach Einwurf einer Münze ein Täfelchen Schokolade freigeben und dadurch insbesondere Kinder zum Sparen anregten. Heute hingegen erfreuen sich solche Exemplare vor allem bei Erwachsenen großer Beliebtheit, sodass immer mehr Sammler bereit sind, für die genannten und auch andere historische Schätze tief und bisweilen sogar sehr tief in die Tasche zu greifen. Nichtsdestotrotz ist auch in unseren Tagen immer noch ein anspruchsvolles Spardosensammeln jenseits des Hochpreishorizonts möglich, lediglich aus „Spaß an der Freude“ und frei von Wertanlageüberlegungen. Die auf diesen Seiten abgebildeten Objekte überschritten daher in keinem Fall das bewusst gesetzte Limit von 50 Euro, im Gegenteil waren etliche von ihnen bereits für einstellige Eurobeträge zu erstehen.

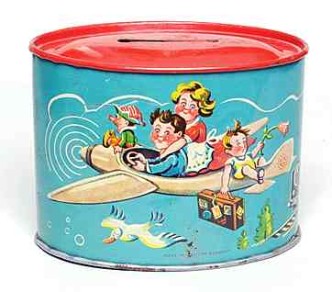

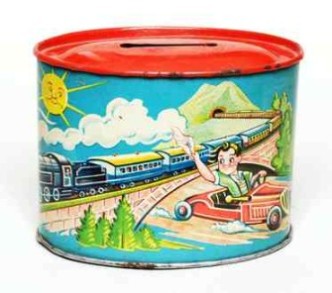

Einsteiger in dieses Sammelgebiet stehen einem übergroß erscheinenden Angebot gegenüber und so liegt es nahe, sich recht bald zu spezialisieren. Ob man nun beispielsweise Sparschweine in allen Variationen, ausschließlich mechanische Sparautomaten oder wie im vorliegenden Fall Blechspardosen mit Kindermotiven sammelt, ist sicherlich eine Frage des individuellen Geschmacks. Letztgenannte sind in der Mehrzahl ansehnlich lithographiert, die bunten Bilder spiegeln Szenen aus der Kinderwelt wider. Mögen die Darstellungen in ihrer Ausführung zwar bisweilen die Grenze zum Kitsch streifen oder auch überschreiten, sind sie in der Regel dennoch hübsch anzuschauen und besitzen darüber hinaus häufig eine hohe Aussagekraft über den Zeitgeist ihrer jeweiligen Herstellungsperiode.

Besonders anschaulich gemacht wird dies beispielsweise durch zwei thematisch identische, aber offensichtlich im Abstand von mehreren Jahren produzierte und daher den rasanten technischen Fortschritt der Nachkriegszeit dokumentierende Spardosen der Firma Karl Rohrseitz.

| |  |

| | | |

| |  |

| | | |

Sitzen die abgebildeten Kinder beim älteren Modell noch in einem klapprigen Propellerflugzeug, ersetzte der Graphiker dieses beim Nachfolger durch einen futuristisch designten und damit besser zum anbrechenden "Düsenzeitalter" passenden Mini-Jet. Auch Kleidung und Frisuren wurden entsprechend modernisiert und selbst eine zur Gruppe gehörige Ente erscheint nun "irgendwie dynamischer" als ihre betulich dahinfliegende Vorgängerin. Auf den Illustrationen der anderen Dosenseite obsiegt ebenfalls die Stromlinienform. Ein schnittiger Hochgeschwindigkeitszug verdrängt die beschauliche Dampflokomotive und ein Junge in einem kastenförmigen, Tretauto-ähnlichen Gefährt wird ausgetauscht durch ein Mädchen in einem fahrbaren Untersatz, der an zeitgenössische Entwürfe atomar angetriebener Prototypen erinnert. Sehr originell kommt auch eine Rohrseitz-Spardose in Form eines Zeltes daher. Diese gibt Aufschluss darüber, wofür der Bundesbürger der Wirtschaftswunder- Ära im Zuge der aufkeimenden Reisewelle zu sparen bereit war: Für einen Campingurlaub - möglichst schon mit eigenem Auto und vorzugsweise in Italien.

| |  |

Karl Rohrseitz

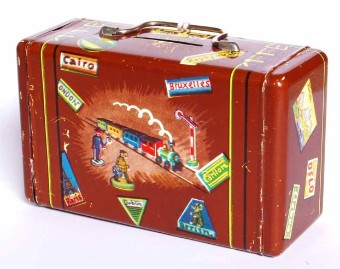

| | Die "Reisewelle" rollt: Ein Mini-Koffer als Spardose für den Urlaub. |

Hergestellt wurden die Spardosen dieses 1881 gegründeten Traditionsunternehmens ebenso wie sehr viele andere in der Blechspielzeughochburg Zirndorf nahe Nürnberg. Der Ort im Landkreis Fürth beheimatete bis in die Mitte der 1960er Jahre um die 30 Blechspielzeug fertigende Metalldrückereien. Hunderte von Arbeitern, volkstümlich "Blechbadscher" genannt, produzierten vom Auto bis hin zu Brummkreisel einfache und daher überwiegend preiswerte Spielwaren, die in die ganze Welt exportiert wurden. Der Siegeszug des Kunststoffs ließ dann etliche dieser Erzeuger von der Bildfläche verschwinden, anderen wiederum gelang die rechtzeitige Umstellung ihrer Produktion. Als Paradebeispiel hierfür gilt die über 140 Jahre alte, ursprünglich Metall verarbeitende Firma Brandstätter, die bereits Ende der 1950er Jahre einen Teil ihrer Produkte aus Kunststoff herstellte und somit zweigleisig fuhr. Unter dem Namen GEOBRA, abgeleitet vom Sohn des Firmengründers Georg Brandstätter, fertigte man unter anderem Kindertelefone, Kaufladenartikel und Spardosen, bis dann 1974 der damalige Inhaber Horst Brandstätter die Idee seines Lebens hatte: mit den von nun an gefertigten "Playmobil" - Figuren avancierte die Firma zum umsatzstärksten deutschen Spielwarenhersteller und verteidigt diese Spitzenposition bis heute.

Der Clou der meisten in den 50er Jahren von Geobra hergestellten Blechspardosen besteht in der Ausstattung mit einem speziellen Mechanismus: durch den Einwurf von Geldstücken wird ein Zählwerk in Gang gesetzt, welches die einzelnen Münzen addiert und durch in einem Fenster sichtbar werdende Ziffern immer den aktuellen "Kontostand" anzeigt.

Nach der Einzahlung von insgesamt 3 DM in Form von 30 Groschen öffnet sich automatisch die Verschlussklappe und ermöglicht den Zugang zum ersparten Inhalt. Andere Modelle öffnen erst bei 5 DM und sind zudem in der Lage, zwischen 5- und 10 Pfennig Münzen zu unterscheiden. Vorrichtungen dieser Art sollten den Sparanreiz für die Kinder erhöhen und gleichzeitig verhindern, dass jede ersparte Münze postwendend wieder ausgegeben wurde. Um dies auch dem jüngeren Leser verständlich zu machen, muss ergänzend hinzufügt werden, dass man seinerzeit bereits einen einzigen Groschen beim Kiosk um die Ecke in eine ansehnliche Menge "gemischter Bonbons" umwandeln konnte. Scheinbar unterstützten Spielzeuge dieser Bauart aber nicht nur den Spartrieb, sondern weckten bei so manchem Kind auch einen gewissen Forscherdrang. Beleg dafür sind häufig zu findende, im Mechanismus feststeckende und diesen letztlich blockierende Fremdkörper, mit welchen augenscheinlich versucht wurde, das Zählwerk auszutricksen.

| |

|

| Geobra | | |

| |  |

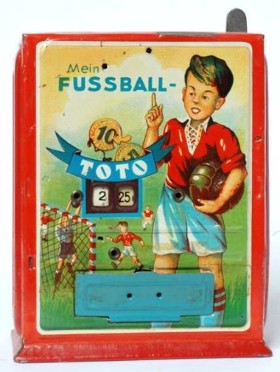

"Mein Fussball-Toto", Michael Seidel

| | |

| |  |

Waren-Automat, Michael Seidel (MS)

| | |

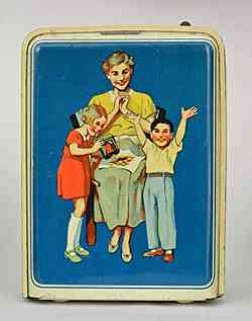

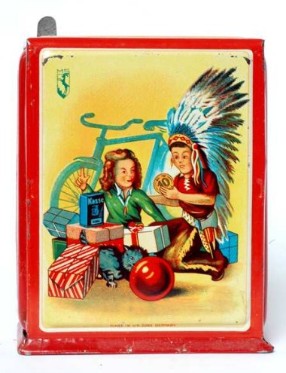

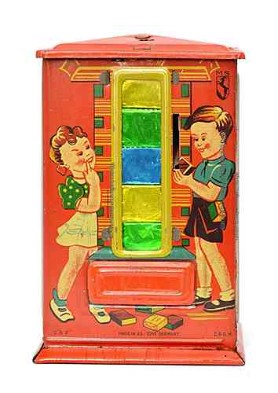

Auch die Firma Michael Seidel (MS) stellte eine ganze Reihe nach gleichem Prinzip funktionierender Spardosen her. Die Bilder auf den Seidel-Erzeugnissen sind zielgruppengerecht naiv gestaltet und darauf abgebildete Spielwaren geben Auskunft über kindliche Begehrlichkeiten der 50er Jahre wie Puppen oder Baukästen - und selbst ganz simple Luftballons waren offenbar in der Lage, Wünsche zu wecken.

Nach einem gänzlich anderen System arbeitet "eine Sparkasse in neuartiger Ausführung mit Schiebefenster" der Metallwarenfabrik G. Zimmermann aus Zirndorf (ZZ) aus dem Jahre 1951. Öffnet man besagtes Schiebefenster, "erscheint das Bild eines Schalterbeamten und eine kleine Auflagefläche zur Aufnahme des Geldes; nach Druck auf einen Hebel verschwindet das Geld im Inneren und der Schalter ist wieder geschlossen", beschreibt ein zeitgenössischer Anzeigentext diese Funktionsweise. Die äußere Gestaltung dieser Spardose ist, wie die etlicher anderer aus der Zeit nach dem Zweiten.Weltkrieg auch, bewusst "auf alt gemacht", indem offensichtlich Herstellungswerkzeuge aus den 1930er Jahren unverändert übernommen wurden.

|

| Zimmermann, Zirndorf (ZZ) |

Dadurch sollte die Kriegszeit wohl einfach verdrängt werden, man wollte nahtlos an die Zeit davor anknüpfen und das Geschehene derart zumindest in der Erinnerung ungeschehen machen. Auch bei Geobra beruft man sich auf die Vergangenheit und bewirbt 1949 im Fachmagazin "Das Spielzeug" eine "Registriersparkasse" im alten Stil mit dem Slogan: "Wieder wie in früheren Jahren kann man Fünfer und auch Zehner sparen".

Das genaue Entstehungsdatum festzulegen fällt bei vielen Spardosen ebenso schwer, wie allgemeingültige Kriterien zur Echtheitsprüfung zu nennen. So mussten in Deutschland beispielsweise nach dem Zeiten Weltkrieg in der amerikanischen Besatzungszone produzierte Waren mit "Made in Germany U.S. Zone" oder einfach nur mit "Made in U.S. Zone" gekennzeichnet werden. "Ab 1949 wurde die Bestimmung aufgehoben, trotzdem wurden Prägestempel und Druckstöcke nicht immer sofort geändert, sodass Spielwaren mit diesem Aufdruck auch noch 1955 und später angeboten wurden", beschreibt Kurt Harrer in seinem "Lexikon Blechspielzeug" die Situation. Zudem wurden nach dem großen Firmensterben Ende der 60er Jahre viele Werkzeuge nach Osteuropa oder Asien verkauft, wo mit ihnen noch unbestimmte Zeit die entsprechenden Spielzeuge hergestellt wurden und zum Teil immer noch werden.

Ein Beispiel ist die "Spar-Uhr", die ebenfalls bei angesparten 3 DM öffnet und zuvor durch einen sich über ein Ziffernblatt bewegenden Zeiger über den jeweils aktuellen Stand in ihrem Inneren informiert.

|

| Spar-Uhr (Höhe 14,5cm) |

Dass eine Aufschrift den Einwurf von 10 Pfennig fordert, die Verschlussklappe aber noch den Taler erwähnt (Groschen rein, Zeiger lauf, erst beim Taler spring ich auf), lässt auf eine ursprüngliche Herstellungszeit zu Beginn des 20.Jahrhunderts schließen. Denn trotz des 1871eingeführten Geldsystems mit den neuen Einheiten "Mark und Pfennig" wollten viele Menschen ihren alt gewohnten Taler nicht missen, so dass dieser noch bis 1907 als gültiges Zahlungsmittel im Gegenwert von drei Mark akzeptiert wurde. Der beim abgebildeten Exemplar vorhandene "Made in U.S. Zone Germany" – Aufdruck jedoch belegt, trotz erheblich älterem Erscheinungsbild, eine Herstellung in der Nachkriegszeit und die Tatsache, dass immer noch regelmäßig Stücke dieses Typs in nahezu neuwertigem Zustand auftauchen, lässt auf eine sogar weitaus längere Produktionszeit schließen.

Natürlich sollte jeder Interessent, insbesondere bei Internetauktionen, die nicht die Möglichkeit einer vorherigen Inaugenscheinnahme bieten, diesem Umstand mit der notwendigen Skepsis entgegentreten. Andererseits kann es sich aber natürlich auch wirklich um den angepriesenen Lager-, Speicher oder Kellerfund handeln und man bringt sich durch übergroße Vorsicht eventuell selbst um ein mögliches und nicht wiederkehrendes Schnäppchen.

Bei manchen Spardosen wiederum ist eine zeitliche Einordnung recht einfach möglich. So ist auf dem oberen Deckel eines noch recht häufig zu findenden Sparturms eine Europakarte aufgedruckt, auf der sich Wien innerhalb der deutschen Landesgrenzen befindet.

Es ist wohl sehr unwahrscheinlich, dass ein solches Zeitzeugnis dunkelster deutscher Vergangenheit auch noch nach Kriegsende weiterproduziert wurde. Ebenfalls in diese Zeitspanne einzuordnen ist ein ursprünglich für den österreichischen Markt hergestellter Automat von Geobra, bei dem der Aufdruck Schilling in Reichsmark abgeändert wurde. Interessant ist in diesem Zusammenhang der entsprechend der Verschiedenheit der damaligen Münzen längere Münzeinwurfschlitz beim Exportmodell. Gerade dieser Schlitz ist es, den alle Sparbehälter von der Antike bis heute gemeinsam haben, wie Tyll Kroha in seinem Sparbüchsen-Brevier herausstellt, und der uns "Geldgeschichtlich viel über Größe und Dicke der Münzen, über die Verwendungsdauer der Sparbüchse und eventuell sogar über inflationistische Strömungen " erzählen kann.

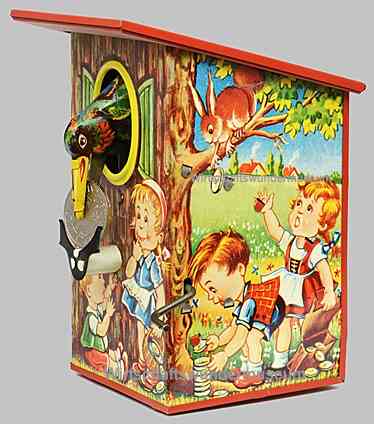

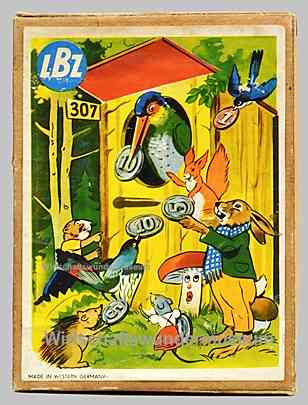

Erwähnenswert ist sicherlich auch die Spardose "Vogelhäuschen" von LBZ (Lorenz Bolz Zirndorf), aus bunt lithographiertem Blech, die in verschiedenen Motivvarianten auftaucht und bei welcher entsprechende "Made in U.S. Zone" - Aufdrucke aus den zuvor genannten Gründen mit Vorsicht zu genießen sind. Unabhängig vom wirklichen Alter aber kann man sich an einer spektakulären Mechanik erfreuen, bei der "durch Drehen einer an der Außenwand befindlichen Kurbel ein Vogelkopf im Einflugloch erscheint, der den Schnabel öffnet und die auf der Geldauflage befindliche Münze aufnimmt." Durch Weiterdrehen verschwindet der Kopf wieder im Häuschen und lässt dort das Geldstück fallen.

| |

|

"Vogelhäuschen" von LBZ, Maße der Spardose 10 x 8 x 13cm

| | |

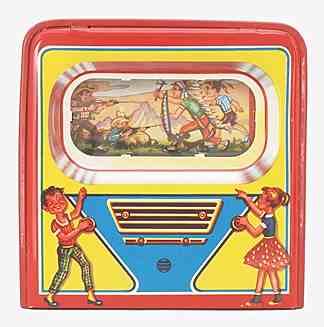

Ebenfalls hohen Unterhaltungswert bietet die "Fernseh-Spardose mit buntfarbigen Bildern" von Johann Schopper aus dem Jahr 1959, die Münzen jeder Größe aufnimmt. Diese setzen aber kein Zählwerk in Bewegung, sondern transportieren durch den Einwurf eine lithographierte Walze weiter und "lassen jedes Mal ein anderes Fernsehbild erscheinen".

| |  |

| "Fernseh-Spardose", Johann Schopper | | |

|

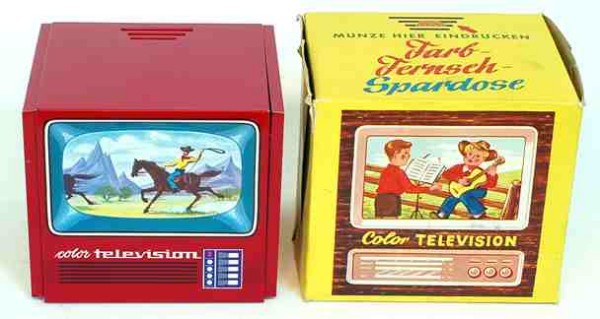

"Farb-Fernseh-Spardose" |

Eine Sonderform mit doppelter Sicherung vor spontanem Zugriff stellten die von den Banken und Sparkassen ausgegebenen massiven Metallspardosen dar, welche nur von einem Angestellten des jeweiligen Geldinstitutes geöffnet werden konnten. Ließ sich in kindlichen Notsituationen wie Heißhunger auf Schokolade oder Brausedurst aus den normalen Sparschweinen unter Zuhilfenahme eines Messers und bei Blechspardosen durch mehr oder weniger sanftes Aufbiegen immer noch die eine oder andere Münze zurückerlangen, war dies bei diesen Mini-Geldschränken nahezu unmöglich, jeder Einwurf eines Geldstückes wollte daher wohlüberlegt sein.

Dass es insbesondere in den Wirtschaftswunderjahren ein besonders großes Angebot an Spardosen gibt, kommt nicht von ungefähr, die Fünfziger gelten als "Jahrzehnt des Sparens". Sämtliche Sparformen erfahren einen steilen Anstieg und man verzichtet auf vieles, das Sparen gilt nicht länger mehr nur als Vorsorge für Notsituationen, sondern dient der Konzentration auf die Erfüllung der wichtigsten Wünsche wie den Erwerb eines Eigenheims oder die Anschaffung hochwertiger Elektrogeräte wie Kühlschrank, Radio oder Fernseher.

"Wer spart kann auch kaufen", lautete folgerichtig ein damaliger Werbespruch der Spar- und Darlehnskasse. Es liegt auf der Hand, dass sich dieses Erwachsenenverhalten auch in den Kinderzimmern widerspiegelte und der Nachwuchs schon früh an das Sparen herangeführt wurde. Die Lithographien auf den Spardosen geben ein Vorbild mit Darstellungen von Kindern, die hoch aufgeschichtete Münzenstapel balancieren oder ihre Schubkarren voller Geld geladen haben.

Jedoch kann die angesichts dieser Darstellungen nahe liegende Frage, ob so viel Geld glücklich macht, leider auch an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Immerhin aber bereitet zumindest das Sammeln von Spardosen eine Menge Vergnügen!

WEITER→